東大合格→在学中に司法試験をクリア→ハーバードMBAを上位5%の成績で卒業→ライフネット生命の社長

と聞いて、どんな人物を思い浮かべますか?

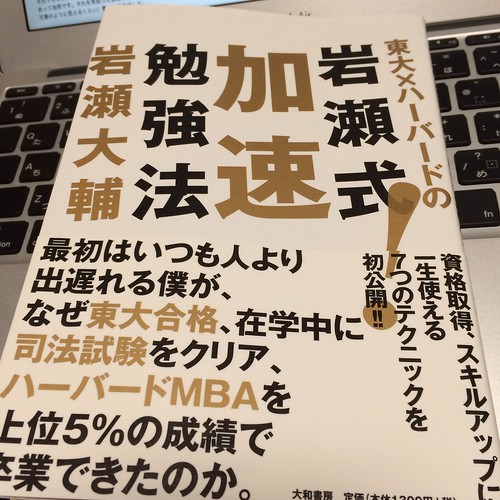

今回紹介する『東大×ハーバードの岩瀬式!加速勉強法』の著者、岩瀬大輔さんは、前述のようなスーパーキャリアを持っている方です。

しかし、ご本人は「飽きっぽいのに、とても欲張りな性格」だそうで、「気乗りしないことや難しい問題に直面したとき、ついグズグズ・ダラダラして、なかなか最初の一歩を踏み出せずに立ち止まって」しまうそう。

ホンマかいな~!と思わずナゾの関西弁でツッコミを入れそうになりますが(笑)、本当なのであれば(恐れ多くも)ワタシに似てるなと思いまして。

じゃあ、著者がこんなに華々しいキャリアを築いてこれたのはナゼなのか?

ワタシを含め、他のスロースターターと何が違うのか?

それを解説したのが本書です。

「スロー・イン(slow-in)/ファースト・アウト(fast-out)」の学び方と名付けられた学び方について、余すトコロなく書かれています。

端的に言うと、

東大合格→在学中に司法試験をクリア→ハーバードMBAを上位5%の成績で卒業→ライフネット生命の社長

と聞いて、どんな人物を思い浮かべますか?

今回紹介する『東大×ハーバードの岩瀬式!加速勉強法』の著者、岩瀬大輔さんは、前述のようなスーパーキャリアを持っている方です。

しかし、ご本人は「飽きっぽいのに、とても欲張りな性格」だそうで、「気乗りしないことや難しい問題に直面したとき、ついグズグズ・ダラダラして、なかなか最初の一歩を踏み出せずに立ち止まって」しまうそう。

ホンマかいな~!と思わずナゾの関西弁でツッコミを入れそうになりますが(笑)、本当なのであれば(恐れ多くも)ワタシに似てるなと思いまして。

じゃあ、著者がこんなに華々しいキャリアを築いてこれたのはナゼなのか?

ワタシを含め、他のスロースターターと何が違うのか?

それを解説したのが本書です。

「スロー・イン(slow-in)/ファースト・アウト(fast-out)」の学び方と名付けられた学び方について、余すトコロなく書かれています。

端的に言うと、

だそう。 本書の全体の構成は、以下3つに分けられています。初動にたっぷりと時間をかけるやり方です。キーワードは、ずばり「最初のうちは、がんばりすぎない」こと。

以下、それぞれのパートにおいて、ワタシが「これは!」と思うポイントをご紹介してきます。*第1段階:減速してタイミングを待つ 構造を見切る/肌感覚を身につける/助走をとる *第2段階:一気に加速する 一点突破で強みを活かす *第3段階:もう一段階上のブレイクスルーを可能にする 借りる力を身につける/直感に従って決断する/対立する概念を受け入れる

Study study. / lethaargic

●まずは全体構造を見切る

スロー・インとは、「最初の段階で減速しても、焦らずにたっぷりと時間をかけて準備に専念する」こと。

ファースト・アウトとは、「十分に力を溜めたら、タイミングを見計らって一気に解放する」こと。

著者曰く、

Study study. / lethaargic

●まずは全体構造を見切る

スロー・インとは、「最初の段階で減速しても、焦らずにたっぷりと時間をかけて準備に専念する」こと。

ファースト・アウトとは、「十分に力を溜めたら、タイミングを見計らって一気に解放する」こと。

著者曰く、

とのこと。 スロー・インの段階は、いわゆる「伸び悩み」の時期。 「できるぞ!」という段階に入る前のこの時期こそ、力を溜めるチャンスです。 逆にこの「伸び悩み」の時期に頑張りすぎてしまうと、グーンと伸びる瞬間を迎える前に「もういいや」と投げ出してしまいがちです。 このように燃え尽きてしまわないために必要となるのが、「見切る力」だと著者は言います。 本書でいう「見切る力」とは、 ①全体像を把握する ②重点ポイントを見定める ③できないことはやらない の3つ。 ①のオススメされていたのが、参考書などを読む際に「目次の熟読」です。 コレ、ワタシも書感を書くときに実践していることなので、非常によく分かります。 つまり、目次をよく見ることで、その本のおおまかな構造を把握することができます。 そうすると、「今はこの部分の話だな」と分かるので、分厚い本でも怯むことなく読み進めることができるのです。 ②は本書を読んでいただくとして、③で「なるほど!」と思ったのが、試験勉強における勉強の仕方。初動で時間をかけて力を溜めることができれば、たとえ最初はグダグダでも、あとになって倍速で巻き返せるようになるのです。(p.19)

できる問題だけをやり続けることで、「伸び悩み」の時期に心折れずに勉強を続けられたそうです。 初動の苦しいときは、小さな「できた!」を繰り返すことが大切なんですね。大学在学中に司法試験に合格することができたのは、「できないことはやらない」を徹底したから(p.35)

studying in math class / woodleywonderworks

●ディティールに触れて肌感覚を身につける

スロー・インの時期にもう1つ大切なのが、「部分を大事にする」こと。

前項の「全体構造を見切る」ことは、

「頭を使って概略をつかみ、もっとも大事なことを効率的に抽出する」ことです。

それと同じくらい大切なのが、「実践を通して、本当に大切なことを自分の肌で感じ取る」こと。

全体と部分、双方のバランスがとれて初めて、物事の本質を「見切る」ことができたと言えるそう。

「本質をつかむ」って難しいな、といつも感じるのですが、著者曰く、

studying in math class / woodleywonderworks

●ディティールに触れて肌感覚を身につける

スロー・インの時期にもう1つ大切なのが、「部分を大事にする」こと。

前項の「全体構造を見切る」ことは、

「頭を使って概略をつかみ、もっとも大事なことを効率的に抽出する」ことです。

それと同じくらい大切なのが、「実践を通して、本当に大切なことを自分の肌で感じ取る」こと。

全体と部分、双方のバランスがとれて初めて、物事の本質を「見切る」ことができたと言えるそう。

「本質をつかむ」って難しいな、といつも感じるのですが、著者曰く、

とのこと。 単純作業に見えても、ディティールに細心の注意を払って行なっていると、「小さな違和感を覚える」というような感覚的なものを肌で感じ取れるようになるそうです。 この地道な作業を繰り返すとき、全体像がつかみきれていないままだとゲンナリします。 そんな時のオススメ方法が「小さな作業や課題に切り分ける(p.56)」ということ。 前項の「できないことはやらない」をココでも適用するわけです。実は”本質的なこと”とは、小さくて膨大な数のデータやファクツ(事実)の中に、ひっそりと埋もれていることがあります。 そういうときは、第三者的な俯瞰の視点で眺めていても”本質”をつかむことはできません。本質を得るために、ひたすら実践を繰り返すほうが早いことがあるのです。(p.46)

「100個だとゲンナリするけど、5個だとできる」は至言だと思います。「できそう」な大きさに切り分けたら、集中力をもって一気に片付けてしまう。できることをやる。できそうもないことは、できることに変えてしまう。これが鉄則です。(p.57)

Studying at laptop / Saad Faruque

●強みを活かしてとんがる

第1段階で構造を見切り、肌感覚を身につけ、助走をとったら、いよいよ第2段階「一点突破で強みを活かす」です。

第1段階が「スロー・イン」で、第2段階は「ファースト・アウト」、つまり

Studying at laptop / Saad Faruque

●強みを活かしてとんがる

第1段階で構造を見切り、肌感覚を身につけ、助走をとったら、いよいよ第2段階「一点突破で強みを活かす」です。

第1段階が「スロー・イン」で、第2段階は「ファースト・アウト」、つまり

このアウトプットの段階で著者が気をつけていることが、「一点突破でいく」=「自分の強みや専門性を伸ばす」ことだそう。 このアウトプットの段階をまとめると、 1)自分の強みを把握して 2)できそうなことに対象を絞り込み、 3)やると決めたら、即座に120%の力を注ぎ込んで実行する ということになります。 この章で特に響いた部分をまとめて引用してみますね。長い伸び悩み期間を通り抜けてグーンと上昇し、巻き返しをはかる局面です。(p.92)

いろいろなビジネス書にも「強みを活かす」ことの重要性が書かれています。 著者がMBAをとったハーバード・ビジネススクールでも、授業の一環として「自分の強みは何か」について考える機会があったそうです。 Deep Self-Reflection(「深く内省すること」というような意味)について簡単に紹介されていますが、コレはぜひワタシも実践してみたいと思いましたよ! (本文:3003字) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■編集後記■ 本書の勉強法は、あくまで岩瀬さんのやり方ではありますが、ワタシも飽きっぽいしムラが多いので、見習いたいポイントがたっくさんありました!もう、全科目が70点の人なんて必要ありません。ひとつの科目で、200点、300点、場合によっては1000点とれる人が求められているのです。(p.93) * 一点突破をするときは、中途半端にやってはいけません。 自分の中にあるすべてのものを出し切る気持ちでやる。倒れるくらいまで出し切ることが大切です。 自分の強みや専門性とは、こうした全力投球を続けることで磨かれていくのだと思います。(p.95) * 自分の強みを最大化するためには、自然体で力を発揮できることが大切です。(p.105) * 自分の役割を知ったうえで、できることから始める。 できそうなところから、小さな勝ちを積み上げていくことが大切です。(p.108) * 全力を尽くしたうえで「これは向いてないな」と心の底から思えたら、そのときは容赦なく切り捨ててしまいましょう。(p.114)

ライフネット生命の出口会長とは、奥田サロンや講演会などで何度かお目にかかったことがありますが、岩瀬社長とはお会いしたことがありません。

毎年元旦に書いてる「会いたい人リスト」の常に上位にいらっしゃる方なので、いつかお目にかかれると良いな~と思っています!

飽きっぽい人・三日坊主な人に特にオススメの一冊です!

ライフネット生命の出口会長とは、奥田サロンや講演会などで何度かお目にかかったことがありますが、岩瀬社長とはお会いしたことがありません。

毎年元旦に書いてる「会いたい人リスト」の常に上位にいらっしゃる方なので、いつかお目にかかれると良いな~と思っています!

飽きっぽい人・三日坊主な人に特にオススメの一冊です!

<こんな書感はいかが?><目次> はじめに 飽きっぽい僕の勉強法 第1章 全体を眺めて構造を見切る 第2章 実践を通して肌感覚を身につける 第3章 対象から離れて助走をとる 第4章 一点突破で強みを活かす 第5章 「借りる力」を身につける 第6章 直感に従って決断する 第7章 対立する概念を受け入れる おわりに 学び方を学ぼう

【書感】自分流のリーダーシップスタイルを見つけ出せ!~採用基準/伊賀泰代 | 踊るOL。

【書感】自分流のリーダーシップスタイルを見つけ出せ!~採用基準/伊賀泰代 | 踊るOL。

【書感】青コーナー女子の「ぼうけんのしょ」~冒険に出よう/安藤美冬 | 踊るOL。

【書感】青コーナー女子の「ぼうけんのしょ」~冒険に出よう/安藤美冬 | 踊るOL。

【書感】残業しない"から"売れる!『「残業絶対ゼロ!」でも売れる私の営業法』須藤由芙子 | 踊るOL。

【書感】残業しない"から"売れる!『「残業絶対ゼロ!」でも売れる私の営業法』須藤由芙子 | 踊るOL。